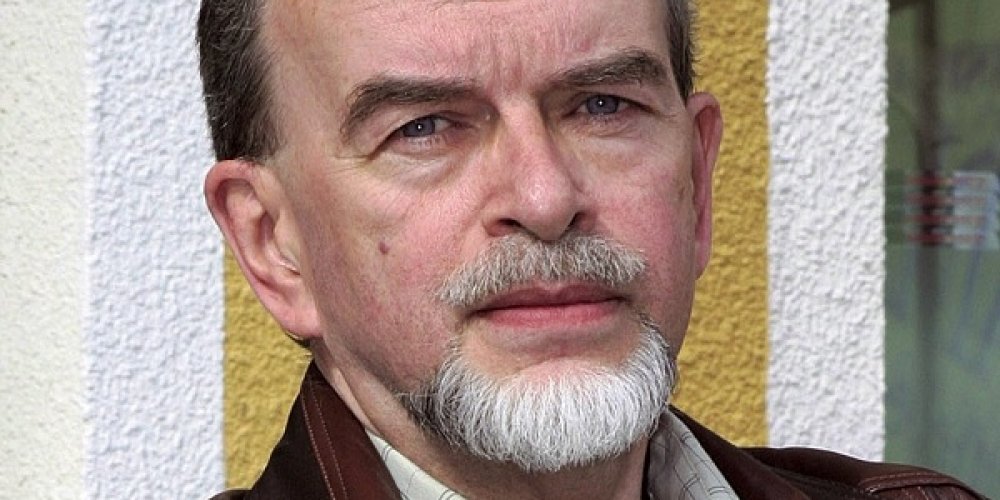

Анализировать содержание подобных документов – занятие по-своему благородное, но объективно неблагодарное, пишет журналист Вячеслав Иванов. Благородство, хоть и условное, заключается уже в самой попытке увидеть смысл, разглядеть его за частоколом бюрократических формулировок, нагромождением цифр и фактов, которые располагаются в порядке, понятном только авторам. Желательно при этом иметь даже не просто специальное высшее образование, а докторскую степень в экономике, социопсихологии и теории относительности. Впрочем, и это вряд ли поможет, поскольку сами-то составители программы вряд ли таковые степени имеют. Отсюда – и неблагодарность предпринимаемых попыток анализа.

Но сурово брови мы насупим…

Тем не менее, нельзя же обойтись совсем без оценки предлагаемых тезисов. Как-никак, люди старались, складывали буквы, числа, расставляли знаки препинания.

Первое, что обращает на себя внимание любого читателя упомянутого документа, – это последовательность в расстановке приоритетов. Преамбула, оглашенная премьер-министром в процессе принятия постановления, все расставляет по местам.

«Три важнейшие задачи правительства – обеспечение государственной безопасности Эстонии, переход на обучение на эстонском языке и реализация мер по преодолению энергетического кризиса, чтобы помочь нашему народу справиться с обусловленным войной ростом цен».

Чеканная формулировка. То есть помощь народу, которая позволит ему справиться с ростом цен, занимает третье место из трех возможных.

Трудно спорить с тем, что государственная безопасность должна возглавлять ряд приоритетов любого правительства. Хотя и этот тезис можно трактовать по-разному. И преодоление энергетического кризиса в тесной увязке с финансовой поддержкой наименее социально защищённых групп населения (многодетные и/или неполные семьи, пенсионеры, инвалиды) значит для обеспечения государственной безопасности не меньше, чем оснащение армии современными видами вооружений.

Но вот что касается перехода на обучение на эстонском языке…

Может быть, конечно, из Дома Стенбока и виднее, но вообще-то постановка этого пункта на второе по степени важности, после госбезопасности, место представляется более чем сомнительным. И вряд ли даже такая нумерация приоритетов поможет за семь (уже неполных!) месяцев до окончания срока полномочий нынешнего – временного – правительства решить проблему, которую так и не удалось решить за 372 месяца, истекшие с августа 1991 года.

Нынешнее поколение будет жить при…

Что больше всего покоряет в обсуждаемом документе, так это неизбывный оптимизм формулировок, основанный на вере в светлое будущее. Возьмем навскидку несколько пунктов, уже не обращая внимания на их очередность в перечне приоритетов.

«В августе должен быть готов план действий по переходу на образование на эстонском языке. К сентябрю должны быть готовы поправки к закону, позволяющие перейти на эстоноязычное среднее и дошкольное образование…».

«К октябрю должно быть готово намерение о разработке законопроекта по внесению поправок в Закон об управлении энергетическим хозяйством, чтобы в 2030 году в Эстонии производилось количество возобновляемой электроэнергии, равное нашему общему годовому потреблению…».

«В октябре должен быть подготовлен анализ финансирования переходной субсидии ЕС для устранения регионального неравенства. В ноябре должны быть представлены предложения по принципам внедрения услуг общественного транспорта на основе спроса по всей Эстонии. В декабре должен быть подготовлен анализ для обеспечения социальной защиты и справедливой оплаты труда творческих работников…».

Ну и так далее. Все очень верно и не вызывает принципиальных возражений. Зато вызывает какие-то полузабытые ассоциации. Некие воспоминания…

«… интенсивное развитие промышленности потребует крупных прогрессивных сдвигов в ее структуре. Менее эффективные виды топлива и энергетики, сырья и материалов будут все более вытесняться высокоэффективными, причем резко возрастет их комплексное использование. Получат быстрое и широкое внедрение новые типы машин, приборов и аппаратуры, связанных с автоматикой и электронной техникой.

… Электрификация, являющаяся стержнем строительства экономики, играет ведущую роль в развитии всех отраслей народного хозяйства, в осуществлении всего современного технического прогресса. Поэтому необходимо обеспечить опережающие темпы производства электроэнергии. План электрификации страны предусматривает: увеличение в ближайшее десятилетие энерговооруженности труда в промышленности почти в три раза; широкое развертывание на базе дешевой электроэнергии электроемких производств; осуществление массовой электрификации транспорта, сельского хозяйства, быта городского и сельского населения. Во втором десятилетии электрификация всей страны будет в основном завершена.

… По мере удешевления производства атомной энергии развернется строительство атомных электростанций, особенно в районах с недостатком других источников энергии, расширится применение атомной энергии в мирных целях в народном хозяйстве, медицине, науке».

Ну и – опять-таки – так далее…

Признаться, я был не самым прилежным студентом, особенно в части освоения такого предмета, как «научный коммунизм». Но документ, из которого я извлек несколько последних в данной публикации цитат, в свое время произвел на меня неизгладимое впечатление. Он читался, как красивая сказка, как захватывающий социально-фантастический роман-утопия. Что-то вроде ранних Стругацких.

Этот документ – Программа Коммунистической партии Советского Союза, принятая на XXII съезде КПСС в октябре 1961 года, более известная как «Программа построения коммунизма в СССР».

На ее реализацию отводилось двадцать лет. Двести сорок месяцев…