В этом году Транспортный департамент решил обратить внимание жителей Эстонии на то, насколько может быть опасной ситуация, когда водитель отвлекается от дороги.

Социальный проект «Давайте потерпим! За рулем смотрим на дорогу, а не в телефон» призывает автомобилистов сосредоточиться и избегать разговоров по телефону, так как в противном случае снижается способность водителя реагировать.

Поводом стала статистика: в Эстонии 60% водителей пользуются мобильным телефоном во время вождения, и 16% из них делают это часто, констатируют в департаменте. В прошлом году произошло как минимум 11 серьезных ДТП, в которых одной из причин была посторонняя деятельность за рулем.

Основными отвлекающими факторами стали разговоры с пассажирами, использование навигационного оборудования и телефона.

Транспортный департамент (а ранее – и его предшественник, Департамент шоссейных дорог) занимается инфопроектами с 1995 года, поэтому, как говорят в ведомстве, опыт накопился обширный.

Фон и звон

По данным Транспортного департамента, бюджет одной медиакомпании – от 75 000 до 80 000 евро, включая создание идеи, ее воплощение и распространение.

«Обычно креативное решение заказывают сроком на три года. В этом году помимо проекта «Давайте потерпим!» Транспортный департамент планирует запустить еще четыре. Они будут посвящены правилам управления дронами, вождению в состоянии алкогольного опьянения, выбору скорости движения и зимнему стилю вождения», – поясняет представитель департамента Керстин Колманн.

Чтобы донести идею до потребителя, ведомство использует общереспубликанские СМИ, рекламу в интернете, билборды.

Как организатор оценивает, что проект возымел действие?

«Существенные изменения всегда происходят под влиянием множества факторов, поэтому сложно оценить прямое влияние одной кампании», – отвечают в департаменте.

Ведомство анализирует долгосрочные тенденции по различным проблемным темам и следит за изменением общественных установок со временем. Основная цель – формирование общественных норм, которые проявляются в изменении реального поведения только в долгосрочной перспективе.

Например, привычка пристегивать ремень безопасности вырабатывалась на протяжении примерно 20 лет, поясняет Керстин Колманн.

«Медиакампания – не «чудо-средство» для изменения мышления взрослых людей, но она создает общественный фон, – говорит Колманн. – Это позволяет принимать другие сопутствующие меры – развивать более безопасную дорожную инфраструктуру, обучать целевые группы, усиливать контроль или даже менять законодательство».

После завершения подобных проектов Транспортный департамент заказывает опросы, в ходе которых исследуют общественные установки, оценки поведения, а также уровень осведомленности жителей Эстонии по тем или иным темам.

«Безусловно, восприятие посланий, игры слов и визуальных образов может у разных языковых групп отличаться, – рассказывает Колманн. – При создании креативного решения мы тщательно продумываем перевод для населения, чей родной язык – не эстонский. Часто для лучшего понимания и быстрого восприятия используем пиктограммы, такие как запрещающие знаки для телефона или алкоголя».

При разработке каждой новой идеи для социальной рекламы в ведомстве анализируют ее «прозрачность» для людей, говорящих на разных языках.

«К сожалению, нет исследований, которые могли бы показать прямую связь между краткосрочной кампанией и изменением поведения, – отмечает Керстин Колманн. – Однако с помощью опросов мы можем отслеживать изменение общественных установок и социальных норм в долгосрочной перспективе».

Прощай, оружие!

Осенью прошлого года полиция призывала людей добровольно сдавать находящееся у них незаконное оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы. Кампанию проводили совместно со Спасательным департаментом.

«В ходе октябрьской кампании полиции передали 23 единицы огнестрельного оружия, две единицы газового оружия, 4090 патронов разного калибра, четыре коробки взрывателей, шесть банок пороха и прочее (например, стартовый пистолет, дуло). У многих людей эти предметы находились дома в течение десятилетий», – отмечала тогда майор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Аннели Аннист.

Также Центру деминирования Спасательного департамента передали четыре снаряда, детонатор, шесть взрывпакетов, 260 пиротехнических изделий и девять средств имитации.

По словам Аннист, осведомленность людей по поводу обращения с огнестрельным оружием и боеприпасами существенно улучшилась: «Во время разных кампаний возникали ситуации, когда люди сами приносили незаконные боеприпасы, огнестрельное оружие или даже взрывчатые вещества прямо в здание полиции – в этом году таких опасных ситуаций, к счастью, не было».

Кампания длилась в течение месяца, в качестве партнеров выступали Спасательный департамент, Департамент полиции безопасности, прокуратура и Центр тревоги.

Что касается денежной стороны вопроса, то, как объясняет руководитель бюро превенции и ведения производства по виновным деяниям Рогер Кумм, у PPA нет отдельного бюджета для проведения превентивных проектов.

«В основном наши кампании, которые проводят коммуникационное бюро и веб-полицейские в социальных сетях, реализуются с нулевым бюджетом, – отмечает Кумм. – Для этого мы используем бесплатные возможности как традиционных, так и социальных медиа. Отдельные исследования воздействия этих проектов не проводили. Мы измеряем охват материалов, количество кликов и учитываем, что наша первоочередная цель – распространить сообщение».

Например, как рассказывает Кумм, полиция проводила акции по борьбе с мошенничеством, домашним насилием. И каждый год в грибной сезон – кампании для грибников.

«В этот же ряд можно поставить кампанию по добровольной сдаче незаконного оружия. Например, по результатам последней – в октябре – мы заметили, что количество переданных полиции единиц огнестрельного оружия и боеприпасов с каждым годом уменьшается. Однако тот факт, что у людей все еще остаются на руках такие вещи, показывает, что информирование необходимо продолжать».

По его словам, если акцию проводят в сотрудничестве с другими учреждениями и она требует финансовой поддержки, то бюджет на нее обычно – очень маленький, и деньги берут из общего бюджета PPA на профилактику.

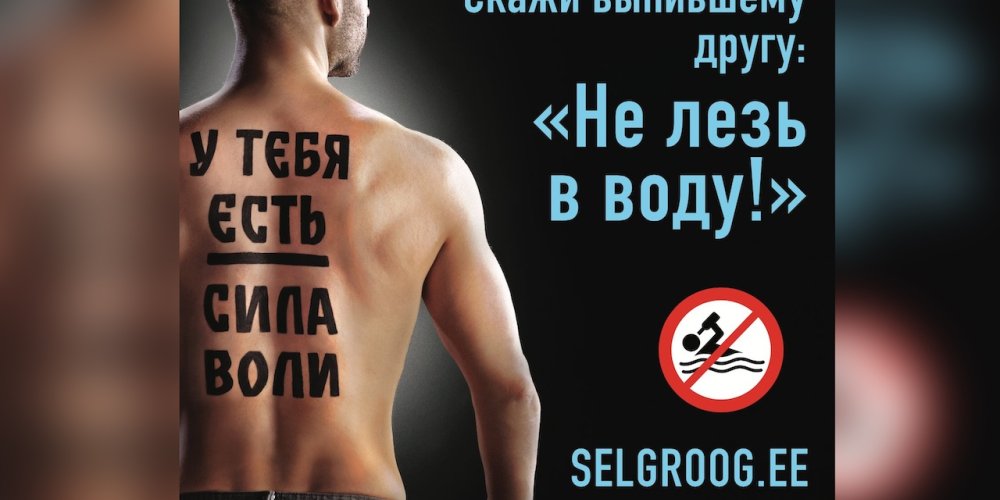

«Например, несколько лет назад мы участвовали в информационном проекте «У тебя есть сила воли», осуществленном в сотрудничестве со Спасательным и Транспортным департаментами, – отмечает Кумм. – И вместе с Союзом банков Эстонии проводили кампанию против финансовых преступлений «Нет, спасибо!»»

Тело и дело

Департамент здоровья организует информационные проекты, касающиеся в основном профилактики заболеваний.

Например, ведомство проводило кампанию по вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), в рамках которой сообщали о важности прививок, особенно – для молодежи. Стоимость проекта составила 78 882 евро.

«Крупные кампании проводят в рамках госзаказа. Для проектов стоимостью более 30 000 евро необходимо проводить государственный тендер, для меньших сумм – достаточно получить три предложения», – поясняет Имре Каас, представитель ведомства.

По его словам, кампании предусматривают проведение предварительного и последующего исследования для оценки эффективности. Как правило, это означает проведение интервью среди представителей целевой группы.

Что касается тендеров, то в них участвуют предприятия, деятельность которых связана с проведением медиакампаний и которые предлагают комплексное решение – от создания визуальных образов, производства рекламы и медиапланирования до проведения исследований и организации медийного сопровождения проекта.

Как отмечают в Департаменте здоровья, результаты исследований эффективности прилагают к итоговым отчетам по кампаниям.

Как правило, различают эстонскую и русскоязычную целевую аудиторию, и в зависимости от результатов предварительного исследования могут вносить коррективы в содержание сообщений, выбор целевых групп и каналы коммуникации, отмечают в ведомстве.

Для оценки эффективности также отслеживают, насколько широко распространились сообщения (публикации в СМИ, интервью на телевидении и радио, посты в соцсетях). Оценивают также охват платной рекламы (аудитория теле- и радиорекламы, видимость наружной рекламы, количество показов и кликов веб-рекламы и переходов на целевую страницу).

Иногда случается непредвиденное: например, некоторые заранее согласованные интервью могут не состояться, либо выясняется, что какая-то реклама вообще не работает – тогда ее заменяют.

Как отмечает Имре Каас, основное различие между эстонской и русскоязычной аудиторией заключается не в понимании содержания, а в каналах, откуда люди получают информацию. Но не только.

«Из-за языковых нюансов даже радиорекламу нельзя просто перевести дословно – ее должны проверить и прослушать эксперты, – объясняет Каас. – Если взять радиорекламу как пример, то русскоязычная версия обычно более энергичная, в то время как эстонцы говорят чуть менее эмоционально».

Осведомлен – значит готов

Немало времени и ресурсов уделяет информированию населения и Спасательный департамент.

В 2024 году ведомство инициировало кампанию «Во время кризиса слушай государство!», целью которой было сообщить жителям страны о каналах оповещения в кризисных ситуациях, включая SMS, сирены тревоги и радиоканалы. В рамках этой акции в почтовые ящики около 600 000 семей доставили информационные брошюры с инструкциями по действиям в чрезвычайных ситуациях. Бюджет кампании составил 70 000 евро.

На другой проект– о важности установки «спасительных» датчиков – потратили в прошлом году 55 300 евро.

Еще больше бюджет кампании «Подготовься, чтобы твоя жизнь / твоя семья / Эстония были защищены!» – 230 000 евро. Проект был посвящен подготовке жителей к кризисным ситуациям.

Деньги – немалые, но как в ведомстве понимают, что информирование прошло успешно?

«Для нас важно регулярно оценивать, каковы знания и установки у людей в области гражданской защиты, а также как они меняются со временем, – поясняет представитель Спасательного департамента Оскар Лепик. – Проводим индексные исследования о готовности к чрезвычайным ситуациям – следующее запланировано на 2025 год. Также – опросы, последний был в январе. Результаты опубликованы на сайте департамента».

Исследования необходимы для того, чтобы точнее направлять кампании и понимать, где находятся проблемные места, поясняют в ведомстве.

Как отмечает Лепик, задача Спасательного департамента – дать каждому жителю Эстонии необходимые знания и навыки, чтобы в условиях кризиса каждый мог справиться самостоятельно.

«В области гражданской защиты у нас – четыре приоритетных направления, на которых мы фокусируемся и которые регулярно отслеживаем: готовность людей к кризису и наличие запасов, оповещение об опасности, укрытие от угроз и массовая эвакуация, – говорит Лепик. – Также каждые два года мы проводим исследования осведомленности о пожарной и водной безопасности, осведомленности детей об опасностях, а также изучаем готовность к чрезвычайным ситуациям».

Рассказали в департаменте и о результатах. Например, в ходе индексного исследования осведомленности о готовности к ЧС за 2023 год выяснилось, что хуже всего к кризису готовы жители северного и восточного регионов, в первую очередь – городские жители, проживающие в многоквартирных домах.

Также осведомленность ниже среди русскоязычных жителей северного и восточного регионов, молодых людей (15–26 лет) и пожилых людей (65+) во всех регионах.

Другой опрос, проведенный в январе 2025 года, показал, что 47% населения оценили собственную готовность или своей семьи к возможным кризисным ситуациям (например, отключению электричества или военной угрозе) как хорошую, при этом лишь 6% – как очень хорошую.

47% оценили ее как плохую, из них 10% – как очень плохую. Шесть процентов респондентов не смогли дать оценку.

Согласно исследованию по пожарной безопасности (в 2025 году), дымовой датчик дома считают крайне необходимым чаще всего люди в возрасте 20–39 лет, а также больше носители эстонского языка – по сравнению с русскоязычными (50% против 36%).

Чаще всего дымовой датчик отсутствует:

- в семьях русскоязычных жителей Эстонии(14% против 8% в эстонских),

- в домохозяйствах Таллинна (13% против 8–9% в других городах и сельской местности),

- в больших многоквартирных домах (более 8 квартир) – 12%,

- в семьях, состоящих только из трудоспособных членов – 11%,

- в съемных квартирах (16% против 8% в собственном жилье),

- в семьях с курящими – 13% (в некурящих – только в 9%).

«Информационную работу мы всегда ведем на нескольких языках, и при реализации кампаний большое значение имеет планирование медийных и рекламных площадей, чтобы охватить как можно большую часть населения, – рассказывает Лепик о нюансах воплощения социальных проектов. – Для нас важна каждая целевая группа, поэтому мы стараемся быть гибкими: в рамках гражданской защиты мы, например, проводим очные тренинги для квартирных товариществ, предприятий и других групп, желающих повысить свою осведомленность».

Например, инструкции о том, как действовать во время кризиса, Спасательный департамент рассылает на трех языках. А чтобы донести сообщение до целевой аудитории, использует разные форматы: телевидение, радио, печатные издания, цифровые и социальные медиа.

Обратный эффект

Аркадий Попов, занимавший в 2020 году во время пандемии коронавируса пост медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья, считает, что в то время призывы государства к вакцинации от Covid‑19 были чрезмерными, что в итоге сослужило Эстонии плохую службу.

Такую точку зрения Попов высказал в интервью Rus.Delfi, отметив, что с тех пор общий интерес к вакцинации в Эстонии снижается.

«Не только к вакцинации против коронавируса, но и в целом – есть желание избежать вакцинации, в том числе – обязательной вакцинации детей. В настоящее время только 30–40% людей разрешают прививать своих детей в рамках обязательной программы вакцинации, и этот процент, к сожалению, снижается. Поэтому снова возникает риск заразиться инфекционными заболеваниями, от которых, как нам казалось, мы давно избавились», – заявил Аркадий Попов.

Он также добавил, что на это оказала влияние «вероятно, чрезмерно активная агитация за вакцинацию против коронавируса».

«Возможно, через несколько лет это пройдет, и ситуация постепенно вернется в норму. Однако я боюсь, что чрезмерно агрессивная государственная политика в отношении вакцинации оказала медвежью услугу общей стратегии иммунизации», – отметил Попов.

Спорт на миллион

Власти Таллинна также проводят информационные кампании для своих жителей.

Например, этой весной проходит акция «Радость жизни – в движении», в рамках которой столица приглашает заниматься физической деятельностью людей старшего возраста.

О том, как организована кампания, рассказывает Сийм Каазик, руководитель по коммуникации Спортивной столицы, Бюро спортивной столицы Европы, Таллиннского департамента культуры и спорта.

– Какой бюджет у кампаний, которые проводит Таллинн – например, у проекта «Радость жизни – в движении»?

– Бюджет кампании составляет миллион евро, который будут расходовать по мере необходимости.

– Какие ключевые показатели используют для оценки эффективности?

– Основной индикатор – количество участников на тренировках. Приятно отметить, что с каждой неделей посещаемость тренировок растет.

– Как учитывают особенности русскоязычного населения при разработке и реализации информационных кампаний?

– Печатных материалов кампании «Радость жизни – в движении» на русском языке не было, однако на печатных материалах указан сайт кампании, где можно найти всю информацию о проекте на эстонском, русском и английском языках. Мы уже рассказывали о кампании в «MK-Эстонии», на ETV+ в программе «Кофе+» и в русскоязычном Postimees. В следующем месяце мы представим кампанию на радиостанции SuperRaadio.

– Проводят ли исследования для оценки воздействия кампании на поведение и осведомленность граждан?

– Цель кампании «Радость жизни – в движении» – вдохновить пожилых людей участвовать в тренировках, предлагаемых городом. Это можно лучше всего измерить количеством участников на тренировках, которое мы отслеживаем еженедельно.

– Как обеспечивают доступность информации для различных демографических групп? Например, в проекте «Радость жизни в движении» предлагают регистрироваться по ссылке, указанной в буклете, но ведь многие люди 65+ не пользуются интернетом…

– Информация была как на сайте, так и в виде печатных материалов, которые разослали по почтовым адресам жителей Таллинна. Система регистрации – действительно онлайн, но большинство желающих смогли зарегистрироваться на нужные тренировки либо самостоятельно, либо с помощью близких.

Кроме того, мы открыли телефонную линию помощи, куда пожилые люди могут позвонить, если у них возникли трудности с регистрацией или если у них отсутствует доступ к интернету.