Евгений Федорович Александров, Линда Карловна Парик, Инна Иосифовна Багрова – члены правления Таллиннского общества жителей блокадного Ленинграда. Каждый четверг они собираются в Центре русской культуры.

«Неужели – каждую неделю?» – удивляюсь я.

«Да! Мы на своем посту каждый четверг, с десяти утра и до двух часов дня, – поясняет Евгений Федорович. – И иначе никак – вдруг кто-то захочет прийти с каким-то важным вопросом или просто пообщаться. Должна быть такая возможность».

Каждый год общество собирает юбиляров текущего года в кафе – чтобы символически отметить круглые даты и поздравить именинников.

«Мы стараемся как-то привлечь людей к общению. Поездки организуем, экскурсии, когда есть возможность, – говорит Линда Карловна. – Летом ходим на прогулки. Даже на рыбалку выезжали в Локса. Когда-то и в Петербург ездили».

На встречи приходят самые активные, отмечает Инна Иосифовна. А ведь еще три-четыре года назад в обществе состояло более ста человек. Но свою лепту внес не только возраст, но и ковид.

«Активистам» – уже далеко за восемьдесят, старше всех в Таллиннском обществе жителей блокадного Ленинграда – Тамара Сергеевна Ромашкина, ей в прошлом году исполнился 101 год.

Кабинет для встреч общество блокадников арендует у другой организации.

«Раньше мы не платили за аренду, но в новом году получили счет, – рассказывает Евгений Федорович. – Вряд ли потянем даже небольшую сумму, ведь взносы в обществе совсем мизерные – 5 евро в год, и то платят уже не все».

Спасительные запасы

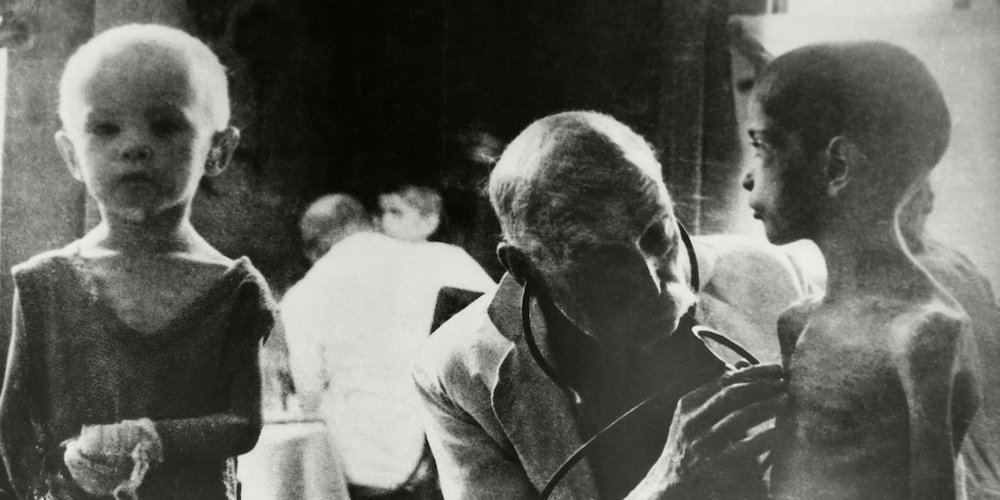

Многие из тех блокадников, кто жив до сих пор, пережили страшные времена будучи детьми.

«Я родилась в августе 1941-го, в Ленинграде, – рассказывает Инна Иосифовна. – Мало что помню из тех событий, я совсем маленькая была. Но вся наша семья – мама, бабушка, мамина сестра – все мы жили в Ленинграде до конца блокады. Когда выли сирены и надо было спускаться в бомбоубежище, мама заворачивала меня в одеяльце и отдавала бабушке – она уходила первой, мама – позже. Однажды, как мама рассказывала, был настолько сильный удар, что бабушку, когда та спускалась по лестнице, взрывной волной отбросило и прижало к стене, а меня откинуло так далеко, что долго не могли найти».

Маленькой Инне было на тот момент всего несколько месяцев, но она выжила.

«Стали искать меня… А искать и некому было, людей было мало, все умирали. На нашей улице из детей я была одна. Так вот, стали меня искать, и я голос подала – услышали. Я была вся покрыта осколками стекла. Но не пострадала, потому что бабушка мне всегда лицо закрывала красивым покрывалом», – вспоминает она.

Голод, добавляет Инна Иосифовна, пережили благодаря бабушке.

«Она очень любила делать запасы, особенно – крупу закупать. Покупала и все время этой крупой занималась – чтобы вредители в ней не заводились, она пересыпала ее, а банки встряхивала, долго постукивала ими по столу, утрамбовывая. Будучи взрослой я тоже так стала делать, тогда никакие жучки в крупе не заведутся – проверено. Так вот, у бабушки всегда был большой запас крупы. И это нас спасло. Еще иногда братья моей мамы, летчики, посылки присылали», – рассказывает женщина.

После войны Инна Иосифовна Багрова окончила медицинский, вышла замуж и посвятила себя семье.

Из огня – в воду

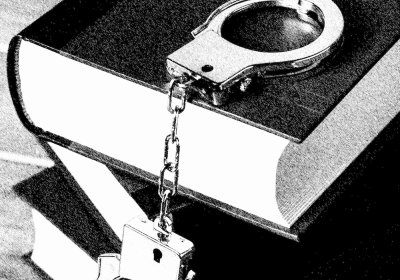

«А я из того времени запомнил только три момента, – признается Евгений Федорович. – Во-первых, как калоши потерял, когда бежал в бомбоубежище. Мне четыре года было тогда. Второй момент – я сидел на кухне у окна и видел, как соседний дом горит – запомнилось яркое пламя. И третье – когда нас эвакуировали. Подошел катер, нас погрузили в трюм… Это было мое первое знакомство с водным транспортом. Наверное, оно и определило весь мой дальнейший путь, который всегда был связан с морем».

Впоследствии Александров вернулся в Ленинград, чтобы учиться – сначала в Ленинградском арктическом училище, позже – в Морской академии имени адмирала С. О. Макарова. Всю жизнь прослужил в эстонском пароходстве электромехаником.

«Двадцать девять судов прошел. Все новости страны – о смене власти, о сильных мира всего – узнавали, будучи в рейсе, – смеется Евгений Федорович. – Даже свой 80-летний юбилей я отметил на корабле».

Но задолго до этого из блокадного Ленинграда семью Евгения Александрова эвакуировали в Новосибирск.

«Помню, дважды плавал по Оби на теплоходах. Зашел в машинное отделение – а там огромные механизмы работают! Это меня как ребенка поразило и, наверное, тоже сыграло свою роль в выборе профессии», – вспоминает он.

После войны семья Александровых вернулась из эвакуации, но квартира в Ленинграде не сохранилась, поэтому поехали во Псков.

«А бабушка поначалу в Новосибирске осталась, не захотела переезжать», – говорит Евгений Федорович.

В 1948 году его семья из Пскова перебралась в Кивиыли, где жила сестра бабушки.

«В наше время в Кивиыли жизнь кипела. Потому что работали большой химический комбинат и шахта, народу в городе было порядка десяти тысяч человек. И еще у нас был Дом культуры, который гремел на всю Эстонию. Наш ансамбль песни и пляски, в котором я танцевал, даже в одном зале вместе с Георгом Отсом выступал, – с улыбкой вспоминает Евгений Федорович. – Ребята были заводные, хоть и шахтеры. Сначала в шахте часов шесть киркой отмашут, а потом мимоходом по кружке пивка выпьют – и на репетицию. Задора много было».

Крысы и капуста

Линде Парик в 1941-м исполнилось три года. Отец Линды Карловны – эстонец, но родился в России.

«Его отец, мой дедушка, бежал от голода из Пыльтсамаа в Ленинградскую область, там женился, а папа уже родился в Ленинграде, его крестили в эстонской церкви (Церковь святого Иоанна в Санкт-Петербурге – прим.ред), у меня даже есть выписка из церковной книги», – рассказывает Линда Карловна.

Блокаду ее семья переживала в прифронтовой зоне Ленинграда – в районе Охты, где проходила ветка железной дороги, ставшей частью «Дороги жизни».

«Я маме благодарна, она нас с братом спасла. Когда в домах в Ленинграде отключили отопление, мы переехали на Охту. Там у бабушки был деревянный дом и хорошая большая плита на дровах. За счет нее и обогревали дом. Помню, мы ходили и собирали доски, даже заборы ломали для растопки», – вспоминает Линда Карловна.

После бомбежек складов в котлованах с водой плавали ошметки капустных листьев – люди их багром вылавливали, говорит Линда.

«Потом варили. Однажды мама оставила на ночь кастрюлю. Даже какой-то булыжник сверху положила, а утром, слышим, плачет – крысы и булыжник свалили, и кастрюлю опрокинули, – рассказывает она. – А еще помню крысу в клетке. Я думаю, ее потом съели. Что только не ели… Костный клей – он был в виде сухих коричневых пластинок. Постучишь пластинками, а они звенят. Из этих пластинок потом кисели делали. После войны одна такая пластинка у нас дома даже сохранилась».

На Охте у бабушки собралась вся семья: две папины сестры со своими детьми, так что и детей было много, и взрослых.

«У меня был младший брат, совсем маленький, – вспоминает Линда Карловна. – По возрасту он должен был начать ходить, но так и не смог, потом и говорить перестал… Моя бабушка маме все время говорила: «Зачем ты, Мария, его кормишь, все равно он умрет!» Я как сейчас помню: брат сидит на стуле, в луже, ручки тянет, есть просит… А мама возьмет кусочек хлеба, разомнет его в марлице и дает брату, как соску… Так усилиями мамы брат остался жив».

Взрослые работали: тети Линды – в больнице, а дядя служил в Кронштадте.

«Он иногда сухие пайки нам подкидывал, это было спасение, – признает Линда Карловна. – И еще помогло то, что мы все вместе жили».

Когда объявляли воздушную тревогу, всех детей закутывали в одеяла – и в погреб, на полки «буквально столбиками усаживали», по словам Линды Карловны.

«Основная нагрузка была на маме. Так как карточки отоваривали в городе, ей приходилось с Охты пешком через мост в город ходить, – вспоминает женщина. – И однажды она не вернулась. Мы думали: все, мамы больше нет… А оказалось, она упала по пути, наверное, от голода. Всю ночь пролежала, а когда очнулась, на ней уже два трупа лежали. Видно, люди подумали, что и она умерла… В общем, мама пришла домой. Но, конечно, при ней уже ни карточек, ни хлеба не было».

После снятия блокады семья Линды вернулась в свою квартиру.

«Она была вся разворована, в доме отопления не было. Мы построили тогда из кирпичей временную печку, на ней даже готовить можно было, а трубу вывели через форточку на улицу. Мне так нравилось с улицы на окна смотреть – у каждого на трубе была своя крышечка…», – вспоминает она.

После войны отца Линды Парик как этнического эстонца отправили восстанавливать колхозы в Эстонии. Однако впоследствии эстонское гражданство Линда Карловна получила вовсе не по папе, а по мужу.

«А мама долго не решалась сюда ехать, квартиру в Ленинграде не хотела бросать», – говорит она.

После войны Линда Парик получила в Ленинграде высшее образование по специальности технолог и инженер-конструктор, и затем в Эстонии работала технологом целлюлозно-бумажного производства.

«Моя дипломная работа даже была посвящена реконструкции бумажной фабрики, которая располагалась раньше на месте магазина «Стокманн». Работа моя не пригодилась, а на той фабрике, между прочим, выпускали бумагу самого высокого качества – вообще, бумажное производство в Эстонии было хорошо поставлено», – рассказывает Линда Карловна.

Спрашиваю, помнит ли она тот момент, когда впервые почувствовала голод во время блокады?

«Все время есть хотелось! – восклицает женщина. – Брату хлебушек дают, а у меня зависть… Но мама старалась нас хоть чем-то накормить, и, скорее всего, сама ничего не ела – ужасно худая была…»

Лишь некоторые факты о блокаде

- Осенью 1941 года в блокадном кольце оказались примерно 2,5 млн жителей и 340 тысяч человек, проживавших в пригородах.

- За время осады по городу выпустили около 150 тысяч снарядов и сбросили более 107 тысяч зажигательных и фугасных авиабомб.

- К началу блокады в городе на Неве оставались около 300 000 детей дошкольного возраста, несмотря на то, что первыми эвакуировали самых маленьких.

- Не имея возможности прокормить детей, родители отдавали их в детские сады. К февралю 1942 года в Ленинграде работало 316 таких учреждений.

- К 1942 году ежедневный паек уменьшился до 125 граммов хлеба на человека.

- В январе 1942 года Ленинград был на грани эпидемии, в городе бушевали дизентерия, сыпной тиф, дифтерия.

- Ежедневно в Ленинграде от дистрофии умирали 3,5–4 тысячи человек.

- Зимой, когда не было возможности рыть могилы в замерзшей земле, использовали взрывчатку и экскаваторы – в братских могилах хоронили сотни трупов, не зная их имен.

- В сложившихся обстоятельствах нашлось место и для любви: в эти годы в Ленинграде было зарегистрировано почти 15 тысяч браков.

Контакты

Таллиннское общество жителей блокадного Ленинграда можно поддержать, перечислив любую посильную сумму на расчетный счет организации.

Leningradi Blokaadi Tallinna Selts, EE842200221075673380,

SWIFT/BIC HABAEE2X.

Контактные данные организации:

Таллинн, Мере пст. , 5, комната 214, Центр русской культуры.

Тел. 644 9445, 5858 1137

Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Правление организации с радостью обсудит другие возможные способы помощи для действующих участников общества.